Da Arendt a Goldhagen: banalità del male e massacri

La necessità di commemorare certe ricorrenze forse non è ancora finita

di Angelo Marongiu

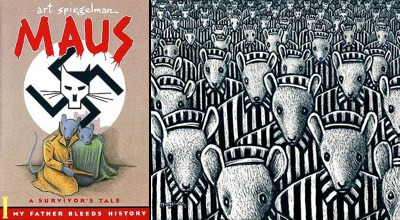

Sopra: Maus è un toccante romanzo a fumetti di Art Spiegelman, incentrato sulla tragedia dell'Olocausto e basato sui racconti del padre dell'autore, sopravvisuto ad Auschwitz

Sotto: Adolf Eichmann durante le udienze del suo processo a Gerusalemme; sarà impiccato a Ramla il 31 maggio 1962

Sotto: Adolf Eichmann durante le udienze del suo processo a Gerusalemme; sarà impiccato a Ramla il 31 maggio 1962

Il rischio, sostiene la Loewenthal, è che tutto questo insieme di celebrazioni abbia ormai stancato, sia diventato un vuoto contenitore, uno sterile rituale da celebrare - quel giorno, ma solo quel giorno - quasi servisse a mitigare il nostro senso di colpa.

In quei giorni ho visto sfilare tutta una serie di film dedicati all'Olocausto, dall'onnipresente "Schindler's list" al piccolo gioiello di Luis Malle "Arrivederci ragazzi"; e poi le solite tavole rotonde con le solite facce compunte dei partecipanti, con le solite banali domande e i soliti distinguo, rituale ormai stupido.

E poi le ormai note discussioni sulla definizione di "male assoluto", cavillando sul numero dei morti, sugli altri massacri dimenticati, sulle nostre leggi razziali, sul fatto che comunque siamo stati meno cattivi dei Tedeschi e così via, quasi che un'orrenda legge diventi meno orrenda perché applicata male (Marcello Veneziani, il Giornale del 27 gennaio 2014).

Un grande spazio addobbato di retorica (così come questo articolo, naturalmente).

Daniel J. Goldhagen, autore del discusso "I volenterosi carnefici di Hitler", pubblicò nel 2009 un altro provocatorio saggio: "Peggio della guerra. Lo sterminio di massa nella storia dell'umanità".

Dall'Europa all'Africa, dal Guatemala all'Indonesia, la Cambogia, il Darfur, la Jugoslavia, i Curdi, gli Armeni, il Ruanda: il XX secolo è stato caratterizzato da carneficine, esodi di massa, carestie organizzate, stupri e gassazioni che hanno sterminato intere popolazioni. Il numero dei morti supera quello delle guerre, da qui il titolo. E tutto questo - sostiene l'autore - non per differenze culturali o religiose o per contese territoriali o per antichi rancori mai dimenticati, ma sempre come conseguenza di precisi atti politici e di una chiara volontà di persecuzione.

Nel profluvio di celebrazioni di questi giorni, l'avvenimento particolare, per chi ama il cinema, è stata la proiezione - solo il 26 e 27 gennaio - dell'ultimo film di Margareth von Trotta, dedicato ad Hanna Arendt e all'episodio più discusso della sua vita, un processo e un libro: "La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme".

Ho accostato i due autori, uno storico e una filosofa (anzi una studiosa di filosofia politica, come preferiva essere definita la Arendt), perché di fronte a un disegno politico, quindi partorito nelle alte sfere dello Stato, che prevedeva il massacro come strumento per raggiungere uno scopo, fa da contraltare una serie di figure emblematiche, come Eichmann appunto, che provvedevano a mettere in esecuzione quel disegno.

Nel 1961 a Gerusalemme iniziò uno dei processi più importanti del secondo dopoguerra, quello ad Adolf Eichmann, gerarca nazista catturato l'anno precedente in Argentina con un'operazione splendidamente descritta da Isser Arel ne "La casa di Via Garibaldi".

La Arendt vuol vedere Eichmann e per questo chiede al suo giornale, il New Yorker, di andare in Israele. Vuole sentire le sue parole, ma soprattutto vuole "vedere quell'uomo".

E lo vede, Eichmann, rinchiuso in una gabbia di vetro costruita appositamente per proteggerlo: «un uomo di mezza età, di statura media, magro, con un'incipiente calvizie, dentatura irregolare e occhi miopi». Aggiunge poi (siamo solo alla pagina 13), e cominciano le polemiche: «Qui si devono giudicare le sue azioni, non le sofferenze degli Ebrei, non il popolo tedesco o l'umanità e neppure l'antisemitismo e il razzismo».

Affermazione che suscita stupore, poi incredulità, poi rabbia.

La Arendt è una celebrità nella New York degli anni sessanta; il suo libro "Le origini del totalitarismo", scritto nel 1951, traccia le origini dello stalinismo e del nazismo e le loro strette comuni relazioni con l'antisemitismo. Qualcosa - nazismo e comunismo - di cui ha scritto il romanzo definitivo Vasilij Grossman con "Vita e destino".

I suoi articoli da Gerusalemme, un resoconto del processo, diventano un libro e suscitano immediatamente reazioni roventi. È un libro che dà fastidio perché pone domande che non avremmo mai voluto sentire.

Oltre a uno dei problemi più spinosi oggetto di una infinita controversia - la collaborazione dei leader sionisti dei paesi occupati e la passività degli Ebrei di fronte alla deportazione - la Arendt scopre la "terrificante normalità umana". Il Male appare "banale" e proprio per questo ancora più terribile. I suoi più o meno consapevoli servitori (i volenterosi carnefici) altro non sono che dei piccoli, grigi burocrati, simili in tutto e per tutto al nostro vicino di casa. Non "demoni" (e ci aveva già pensato Dostoevskij) dotati di un'aureola di grandezza, ma macellai del tutto simili a noi.

In un dibattito del novembre 1964 tra la Arendt e Joachim Fest, quest'ultimo osserva che Eichmann è una persona talmente piccola che un osservatore del processo si domandò se non fosse stato forse acciuffato e portato in tribunale l'uomo sbagliato. La sua stupidità è scandalosa. Certo: i volenterosi carnefici degli Ebrei erano dei "signor nessuno", "mediocri", "funzionari", "burocrati". Quell'uomo, inquadrato dalle telecamere di tutto il mondo, sconcertato, tremolante, incerto, che balbetta «ma la legge è legge... ho solo eseguito gli ordini» è il male assoluto?

Eppure quell'uomo insignificante con la sua normalità impiegatizia, con l'uso di poteri impressionanti uniti alla capacità organizzativa tedesca, ha spalancato le porte dell'inferno in terra per milioni di esseri umani.

La Arendt osserva che in ciò non c'è nulla di abissale o demoniaco: siamo solo incapaci di guardare dentro noi stessi.

Il libro della Arendt, quel resoconto freddo del processo dall'incipit didascalico, «Bet Hamishpath - La Corte!», è un libro glaciale che non scalda il cuore. Ma ci mette davanti agli occhi il carisma intellettuale di una delle più grandi pensatrici del '900. Una donna che di fronte all'orrore aveva scelto, con estrema lucidità, di osservarlo con la ragione e la comprensione.

Certo, non ha scritto ciò che il mondo si aspettava: spettacolo dell'orrore, indignazione per il mostro, compassione per gli Ebrei. La Arendt, invece, guarda in faccia gli autori del male e mostra che non era poi tanto difficile essere come loro. Allora e ora.

Gershom Sholem, grande storico della mistica ebraica, accusò la Arendt di non amare il popolo ebraico. «Io non amo gli Ebrei», rispose la Arendt, «sono semplicemente una di loro».

E allora perché questa memoria?

Alain Finkielkraut scrisse che in Occidente il peggior antisemitismo non si manifesta nei rozzi "naziskin". Ma in quanti, soprattutto a sinistra, sono pronti a sciogliersi nella commozione per gli Ebrei morti, ma non per gli Ebrei vivi (Luigi Amicone in "Tempi" del 29 gennaio 2014).

Il già citato Daniel J. Goldhagen ha appena pubblicato un nuovo testo, "The Devil that never Dies" (Little, Brown & Company, 486 pagine): "Il diavolo che non muore mai". Il testo, con una valanga di informazioni e dati, propone una tesi scandalosa ma evidente agli occhi di chi non si fa accecare dall'ideologia e dai luoghi comuni: l'antisemitismo non è un fenomeno storico da affidare alla memoria del passato, da relegare nei libri o da commentare con articoli banali come questo. Il male è ancora tra noi. L'antisemitismo non è sparito, sconfitto dalla guerra.

Esso esiste ancora. Attinge ai vecchi pregiudizi cristiani e musulmani, di sinistra e di destra, e, con la globalizzazione, ha assunto nuove forme e dimensioni. Se prima erano presi di mira solo gli Ebrei locali, in nome di non si sa bene quale sicurezza dello stato, ora si estende anche agli Ebrei lontani e la matrice sociale e culturale si è trasformata in un fenomeno politico.

Addirittura occupa un posto centrale nelle strategie e nella politica estera di molti paesi ed è diretta contro lo stato di Israele, la terra degli Ebrei. E nessuno protesta.

Se stiamo attenti alla cronaca quotidiana, alle notizie non da prima pagina, relegate in poche righe di quelle interne, ci renderemmo conto che i fenomeni di antisemitismo non sono mai morti. E che l'Europa è in testa in questa stupida graduatoria. Distruggere le lapidi di un cimitero ebraico, alla fine non è molto diverso da proclamare la distruzione di Israele, come fa l'Iran o come è l'esplicito impegno di Hamas.

Il "diavolo" non è destinato a scomparire presto e la nostra indifferenza non fa altro che nutrirlo.

E allora celebriamola, senza se e senza ma, questa "giornata della memoria" e continuiamo a farlo, senza ipocrisie e senza distinguo, senza fare la classifica degli orrori e senza trovare giustificazioni e scuse: facciamolo almeno finché spariranno persone come quell'idiota dalla confusa ideologia che manda in giro teste di maiale, manco fossero un suo ritratto.