Sardi a Salò: Emanuele Rosas, il diavolo rosso della Rsi

Un pilota sassarese nell'Aeronautica Nazionale Repubblicana

di Angelo Abis

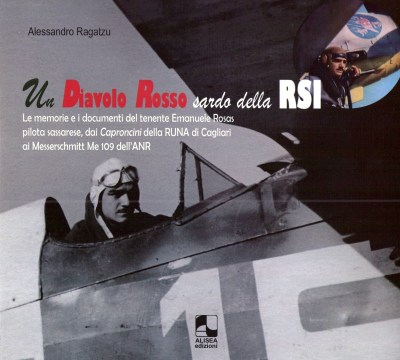

Sopra: il volume di Alessandro Ragatzu (da richiedere in libreria o alla mail alessandroragatzu@hotmail.com - cell. 347.6333600)

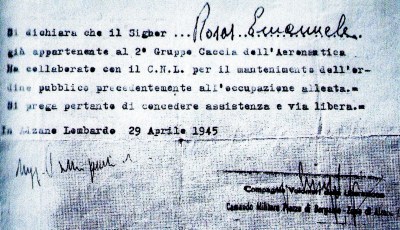

Sotto: documento rilasciato dal Cln di Bergamo attestante la collaborazione di Rosas al mantenimento dell'ordine pubblico; curioso che gli Alleati fossero considerati occupanti e non liberatori

Sotto: documento rilasciato dal Cln di Bergamo attestante la collaborazione di Rosas al mantenimento dell'ordine pubblico; curioso che gli Alleati fossero considerati occupanti e non liberatori

Poi invece si è scoperto (e di questo Excalibur ha un qualche merito) che gli zii scapestrati erano più di uno, anzi erano molti, e che, chi più chi meno, pure nelle loro "malefatte" politiche, si portavano appresso tutti quei tratti di cui noi Sardi andiamo giustamente orgogliosi.

In parole povere: i Sardi di Salò sono carne della nostra carne, storia della nostra storia, non più, ma neanche meno, dei Sardi che in quel travagliato periodo avevano fatto scelte differenti se non opposte.

La conseguenza è stata che il panorama culturale isolano si è arricchito, in questo ultimo periodo, di numerose opere di buon livello, aventi per oggetto personaggi sardi invischiati sino al collo nella repubblica di Mussolini.

Nel 2010 abbiamo avuto l'ottima biografia "Ennio Porrino" curata da Miriam Quaquero, nonché il volume di Giovanni Fiora "Barracu, l'ultimo gerarca", edito a Sassari. A Cagliari, invece, nello stesso anno, vede la luce il libro di Carlo Dore "Nazifascismo e resistenza".

Nel 2011 abbiamo il saggio di Lorenzo Biasi "Cappellani militari sardi a Salò al servizio della Repubblica Sociale", edito a Villacidro, e il romanzo di Nino Nonnis "La vita altrove", ambientato in quel di Sindia, ove Nonnis parla a lungo di questo suo zio prete (don Ledda) che militò nella Rsi e che ebbe una qualche notorietà anche in Sardegna perché si alternava con Barracu nelle trasmissioni che la radio di Salò dedicava ai Sardi.

Il 2012 ci ha regalato una vera e propria perla editoriale col ricco volume "Un Diavolo Rosso sardo della Rsi - Le memorie e i documenti del tenente Emanuele Rosas pilota sassarese, dai Caproncini della Runa ai Messerschmitt Me109 dell'Anr". Ne è autore Alessandro Ragatzu, giovane studioso che ha già al suo attivo diversi volumi sulle varie aeronautiche che si sono incontrate (e scontrate) nei cieli della Sardegna. Degni di nota sono in particolare "Bombardamenti su Cagliari", "Luftwaffe in Sardegna" e "Sardinian air force".

Merito indubbio di Ragatzu è stato quello di aver scoperto che il pilota sassarese Emanuele Rosas, dato per morto nel 1944, era ed è vivo e vegeto in quel di Alghero, con una mente lucidissima e quella innata capacità che hanno i Sardi di raccontarsi, senza tanti orpelli, giri di parole o, peggio, autocommiserazioni o esaltazioni.

Di ciò fa fede lo stesso Ragatzu, che nella prefazione al testo così si esprime: «Ho incontrato Emanuele Rosas tre anni fa, e, in quell'occasione, ho avuto conferma che aveva fatto parte della 2a squadriglia del 2º gruppo caccia dell'Anr, sui cui aerei aveva spiccato la famosa insegna dei Diavoli Rossi, ben evidenziata nella parete del suo studio [...]. Le memorie sulla sua esperienza di pilota militare, iniziata da civile nel 1939 e terminata nel 1945 sotto l'incalzare delle bombe nemiche, hanno disegnato un uomo sincero che non rinnega il suo passato, appassionato del volo, veterano di tante battaglie aeree con i caccia e i bombardieri nemici [...] e inoltre modesto e altruista, fino al punto di voler in parte amalgamare le sue esperienze nell'Anr con quelle dei suoi amici piloti, la gran parte dei quali caduti in combattimento, per mantenere il carattere originario di quella che, al tempo, fu una convinta scelta di gruppo [...]. Ancora oggi, fiero del suo lontano passato di aviatore, convinto che la sua storia sia stata, al tempo, la scelta giusta, Emanuele Rosas ci svela sua storia».

Emanuele Rosas nacque a Sassari, primo di cinque figli, il 7 marzo del 1922. Il padre, impiegato di banca, non pago di aver combattuto nella Prima guerra mondiale, partecipò, a 47 anni, alla Seconda guerra mondiale. Combattente in Africa settentrionale, fatto prigioniero dagli Americani, morì in campo di concentramento nel gennaio del 1945.

Rosas aveva solo 17 anni quando la Runa (Reale Unione Nazionale Aeronautica) di Cagliari, dopo 12 ore di volo addestrativo e una prova di esame sull'aeroporto di Monserrato, gli concesse il brevetto di 1º grado di pilota civile.

Nel febbraio '41, a 19 anni, da volontario, venne incorporato nella Regia Aeronautica e quindi, da quella data, sino al giugno del '43, Rosas procedette a un duro addestramento su vari tipi di aerei nelle scuole di Pistoia, Castiglione del Lago, Gorizia, Campoformido di Udine, per approdare, su sua richiesta, al 51º stormo, 352a squadriglia del 20º gruppo, di stanza a Capoterra.

Nell'agosto del '43, pur potendo rimanere in Sardegna, preferì seguire il 20º gruppo che era stato trasferito a Foligno. In quella località, il 1º settembre, fu ordinato al 20º gruppo di levarsi in volo e intercettare e attaccare una formazione di bombardieri americani. Il problema era che il gruppo era composto dal solo caccia Macchi 205 guidato da Rosas, il quale individuò la formazione alleata composta da più di 100 aerei e, al reiterato invito del comando di attaccarla, fece rientro all'aeroporto di Foligno ricevendo pure le scuse del comando che ignorava di aver a che fare non con un gruppo, bensì con un solo caccia!

L'8 settembre, a Gorizia, lo coglie l'annuncio dell'armistizio, ma lasciamo, a questo punto, la parola allo stesso Rosas: «C'era chi esultava e chi veniva preso dallo sconforto [...]. Io, con le lacrime agli occhi, ho visto i reggimenti di fanteria uscire dalla caserma con due Tedeschi, proprio due Tedeschi. Entravano nella caserma, dove facevano depositare le armi nel piazzale e li portavano via. Un reggimento di uomini che non si difendeva! La città rimase per qualche giorno in balìa degli slavi [...], mi imprigionarono nelle carceri dell'aeroporto [...], per la verità non mi hanno fatto del male [...]. Non posso dimenticare il dolore che provai nel vedere gli alpini, di origine slava ma con la divisa italiana, inneggiare alla sconfitta della mia Patria, e vedere la bandiera slava issata sulla fontana di Piazza della Vittoria, a Gorizia».

Liberato dopo alcuni giorni dai Tedeschi, fu da questi portato all'aeroporto di Aviano e qui, in una via di mezzo tra l'internato militare e il collaboratore, venne adibito al trasporto degli aerei italiani catturati dai Tedeschi nei vari aeroporti. La qual cosa non piacque molto al Rosas, il quale, il 5 ottobre, elusa la sorveglianza delle sentinelle, evase e, dopo varie peripezie, si rifugiò a casa di alcuni parenti, a Genova, forse con l'intento di imbarcarsi per la Sardegna, cosa poi rivelatasi impossibile.

Tutto questo fa dire a Rosas: «Passai giorni interminabili di angoscia, non sapendo come fare o cosa fare. Darmi alla macchia non era da vero soldato, e arruolarmi con i Tedeschi non lo ritenevo dignitoso e mi ricordava i soldati di ventura. E non mi sentivo obbligato a raggiungere il Re al sud in ossequio al giuramento, in quanto proprio lui lo aveva infranto, passando al nemico. Non era opportuno prendere una decisione».

È facile notare come proprio le opzioni scartate da Rosas furono quelle prese, in assoluta buona fede e nobiltà di intenti, dalla grande maggioranza degli Italiani che non volevano starsene con le mani in mano o fare gli attendisti.

La realtà è che alla base dei dubbi di Rosas non vi sono ragionamenti di carattere politico, istituzionale o ideologico, bensì quell'etica, tutta sarda, che ti suggerisce quello che devi o non devi fare, non in relazione a princìpi o valori più o meno astratti, ma in relazione al caso concreto, per non macchiare il tuo onore.

Ciò che sciolse i dubbi di Rosas fu il proclama lanciato dal pilota tenente colonnello Ernesto Botto, invalido e medaglia d'oro, neonominato sottosegretario della Rsi, il 12 ottobre del '43. Rosas si reca subito a Milano. Lì fu assegnato al 2º gruppo caccia presso l'aeroporto di Bresso.

Rosas spiega le ragioni del suo arruolamento: «L'Anr (Aeronautica Nazionale Repubblicana) non si costituì per seguire un gruppo politico rivoluzionario [...]. L'Anr lottò sempre per mantenere il suo ideale di essere italiana, fuori da intrighi politici e senza servire interessi stranieri [...]. L'unico nostro compito per cui ci eravamo arruolati con entusiasmo era difendere l'Italia dai bombardamenti [...]. Non si poteva rimanere impassibili di fronte all'orrore dei corpi straziati fra le macerie dei palazzi distrutti. Avete mai sentito le urla disperate provenire da sotto le macerie? Avete mai visto il dolore e la disperazione sul viso di una mamma col figlio tra le braccia morto o ferito, come dopo il bombardamento della scuola di Gorla, presso Milano? E allora non potevamo dire: "Io non sono fascista, io sono contro la guerra e mi nascondo" [...] e non mi nascondo dietro un dito dicendo: "Mi hanno costretto" oppure "Avevo fame perché non avevo famiglia". No, perché con l'aeroplano potevo tranquillamente venirmene in Sardegna, quando volevo [...]. Se il tenente colonnello Botto ci ha chiamato a raccolta, pensammo, un motivo ci sarà. Noi sapevamo che era un eroe, non ci interessava che dietro ci fosse Farinacci o Mussolini o qualunque altro [...]. Noi eravamo al comando del tenente colonnello Botto, con le forze armate comandate dal maresciallo d'Italia Graziani e basta [...], non avevamo niente a che vedere con altri gruppi o con i Tedeschi; abbiamo litigato quasi sempre con i Tedeschi».

Col 2º gruppo caccia (i diavoli Rossi), Rosas, dopo un nuovo addestramento su aerei italiani e tedeschi, iniziò l'attività bellica di contrasto all'aviazione alleata a partire dal 30 aprile del '44, per concluderla quasi alla fine dell'aprile del '45, ricavandone promozioni e medaglie sia italiane che tedesche.

Questo è il bilancio che il pilota sardo fa dell'attività di quel periodo: «Eravamo rimasti quattro gatti, meglio dire quattro diavoli rossi, non ci spingeva certo l'idea di vincere la guerra, ma di perderla con onore. Smettemmo di combattere quando gli eserciti nemici, passato il Po, arrivarono quasi alle Alpi. Abbiamo l'orgoglio di aver conteso al nemico la terra italiana palmo a palmo, e pur avendo perso la guerra, abbiamo vinto tante battaglie aeree. Non abbiamo mai chiesto onori e gloria, né mai li chiederemo. I 217 aerei abbattuti dai due gruppi di caccia dell'Anr (107 dal 1º gruppo e 110 dal 2º gruppo) sono il nostro compenso e ci basta per onorare i nostri 205 colleghi caduti in combattimento».

Il 25 aprile trovò il 2º gruppo caccia all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo). Qui Rosas vide per la prima volta i partigiani: «Li ho visti quel giorno lì e, tra di loro, c'era anche un nostro primo aviere, l'ho visto col fazzoletto rosso e gli chiesi che cosa ci facesse lì. Mi rispose di non preoccuparmi, e aggiunse che, se avessi avuto bisogno di qualcosa ci avrebbe pensato lui. Si presentò come quello che era in comunicazione con loro, con i nemici, segnalando le nostre partenze e tutto quanto. Io gli dissi: "bravo, complimenti" e gli feci notare i chissà quanti morti avesse sulla coscienza. Lui rispose che era la guerra. E così è stato».

I piloti del 2º gruppo, il 25 aprile, dopo aver distrutto tutti gli aerei e il materiale bellico, rimasero chiusi in caserma. Il 26 si fece vivo il Cln che inviò il sindaco che chiese loro di garantire l'ordine pubblico per contrastare quello che stava succedendo, con il saccheggio dei magazzini e altre ruberie.

Fino al 29 aprile, pattuglie armate, composte da un ufficiale e due avieri, misero ordine nel paese. Per questo venne loro rilasciato un lasciapassare.

Dopo un fortunoso viaggio per terra e per mare e dopo aver attraversato incredibili peripezie, Rosas, l'11 maggio del '45, rientrò finalmente nella propria casa a Sassari. Il 26 maggio si presentò al Comando Aeronautico della Sardegna di Cagliari, che lo inviò in licenza senza assegni, in attesa di discriminazione per la sua appartenenza all'Anr.

Fu congedato il 26 luglio e incriminato per collaborazionismo.

Orfano di padre, dovette interrompere gli studi in ingegneria, per non gravare sulle spalle della madre e dei quattro fratelli. Trovò l'impiego all'Inps. C'era il tanto per deprecare o quantomeno dimenticare la sua drammatica avventura al Nord, e invece no: per due volte rifiutò di firmare il proprio stato di servizio.

«Io, per due volte, quando mi hanno mandato lo stato di servizio da firmare, l'ho respinto al ministero, dicendo che mancava il mio periodo nella Repubblica, che suoni onore o disonore non mi interessava, ce lo dovevano mettere perché era la mia vita. Non me l'hanno voluto mettere e io non ho firmato».