Neofascisti e prefascisti

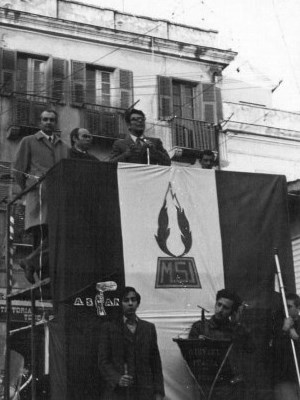

1970 - Comizio del Msi in Piazza Yenne a Cagliari. Da sinistra: l'On. Alfredo Pazzaglia, il segretario provinciale Salvatore Delunas e Angelo Abis

Neofascismo è un termine che si usa correttamente per indicare non tanto un movimento quanto il sentimento diffuso di una comunità umana prima che politica, la quale, privata della possibilità di gestire il potere, si accontentò di vivere nell'opposizione e nell'emarginazione il proprio sentimento politico. Il termine "sentimento" non è casuale poiché i neofascisti misero prima il sentimento poi la ragione nelle loro scelte politiche. Il riferimento al fascismo costituiva la costante, la stella polare del loro percorso. Potevano essere più o meno nostalgici, potevano riconoscere (lo avrebbero fatto negli anni a seguire) la validità della libertà e della democrazia, almeno come metodo, visto che entrambe garantivano a un movimento che certamente non aveva simpatia per il metodo democratico - pur avendo applicato al proprio interno le regole della democrazia - quella libertà indispensabile per vivere e qualche volta per sopravvivere.

In questo volume, che tratta delle origini del neofascismo, il ruolo del fascismo come ricordo, come nostalgia, come rivendicazione, è sicuramente molto forte. Così come era forte, anche in Sardegna, la convinzione che la guerra civile aveva provocato ingiustizie e danni, aveva eliminato una classe dirigente ma soprattutto aveva determinato nei neofascisti la convinzione di essere emarginati, rifiutati da quella patria di cui si sentirono "esuli", secondo la bella espressione di Marco Tarchi.

Il percorso dal neofascismo al Msi in Sardegna è piuttosto complesso. Dopo i tentativi, tutti falliti, di creare durante la Rsi un nucleo operativo nell'isola allo scopo di contribuire alla guerra che al Nord si stava combattendo (ricordiamo che l'Isola era sotto il governo del Regno del Sud), i neofascisti presero la strada della collaborazione con le forze moderate e anticomuniste. In realtà, si trattò, nel caso del Movimento indipendente sardo dei reduci e dell'Uomo qualunque, di una sorta di occupazione ideologica progressiva, nel senso che entrambi i movimenti si ispiravano soprattutto a idealità liberali e moderate, genericamente patriottiche (il qualunquismo, a rigore, neppure a quelle) ma certamente lontane dal fascismo repubblicano della Rsi. In particolare, il Movimento sardo dei reduci aveva il vantaggio di essere poco più di una associazione di tutela di coloro che avevano dato la giovinezza per la patria in guerra e quindi totalmente privo di quelle barriere ideologiche che avrebbero respinto chi, surrettiziamente, avesse voluto introdurvi elementi ideologici neofascisti. Tanto è vero che alle elezioni per la Costituente, il Misr si affiancò all'Unione Democratica Nazionale, una formazione di monarchici e di liberali, in genere prefascisti, ma sicuramente antifascisti.