Mediterraneo: come andrà a finire?

Il difficile passaggio dai regimi alla democrazia

di Angelo Marongiu

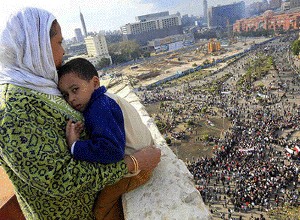

Piazza Tahrir: il cuore delle manifestazioni nella capitale egiziana

Per gli scienziati politici - che, come gli economisti, sanno tutto dopo che i fatti sono avvenuti - non poteva prima o poi che finire così.

In tutto il Medio Oriente i governi non nascono attraverso un processo democratico che dia loro legittimità, ma in genere mediante un processo violento, che si "legittima" con la forza; potere che poi si "incolla" su chi ha guidato questa conquista, e talvolta diventa una sorta di attributo ereditario da trasmettere ai figli.

In Libia Gheddafi è andato al potere con un colpo di stato nel 1969, Nello Yemen Saleh governa dal 1978, Mubarak l'Egitto dal 1981, In Tunisia Ben Alì dal 1987, in Sudan al-Bashir dal 1989, in Algeria Bouteflika dal 1999.

Se una democrazia si misura dalla libertà di cui gode la sua opposizione, ebbene, in tutti questi paesi l'opposizione non esiste, non è certo seduta in parlamento, ma sta nelle carceri.

E allora gli unici spazi concessi alla libertà diventano le moschee e le scuole coraniche. Ed è facile quindi che l'alternativa alla dittatura diventi il fondamentalismo. È per questo che tutti i paesi del Medio Oriente sono governati dalla forza della dittatura (Egitto, Siria, Libia, Tunisia, Algeria) o fanno discendere la loro autorità dalla religione (Iran, Arabia Saudita, in qualche misura la stessa Giordania).

I motivi di questo incendio contagioso, dalla Tunisia alla Libia, oggi, sono comunque diversi. È indubbio che in tutti questi paesi povertà, corruzione e assoluta mancanza di libertà facciano parte del vivere quotidiano e creino uno stato di perenne insoddisfazione. Ma su questo substrato si innestano motivi che hanno radici economiche (Tunisia, Egitto) o motivi che discendono da trattamenti discriminatori e suddivisioni tribali mai sopite (Libia, con la perenne contraddizione tra le tribù della Cirenaica di Bengasi e la Tripolitania, aggravate da divisioni tribali che si perpetuano nello stesso esercito). Talvolta poi sono motivi di ordine religioso, come nel Bahrein dove la minoranza sunnita dell'emiro al trono, opprime la maggioranza sciita discriminata nel campo dell'istruzione, degli alloggi e dell'occupazione.

L'elemento militare costituisce un'altra incognita: talvolta può agire da moderatore e da "traghettatore" verso una promessa democratizzazione che possa dar voce a tutte le forze sociali e politiche presenti nel paese (Tunisia ed Egitto), ma talvolta - a causa della sua strutturazione tribale e discriminatoria come in Libia - funziona come detonatore di altre contraddizioni e non esita a sparare sulla folla.

Non è uno scenario facilmente decifrabile. A volte in modo abbastanza chiaro e talvolta ambiguo, si intravede un comune denominatore antioccidentale che riecheggia nelle piazze infiammate e alle grida che invocano democrazia, ma più ancora "dignità", si accompagnano grida contro l'Occidente e contro Israele.

Francamente non so cosa ci riserbi il futuro, le variabili in gioco sono troppo numerose, ma il timore di un'alternativa fondamentalista mi appare concreto, non foss'altro per la sapiente capacità dei movimenti (come quello dei Fratelli Musulmani in Egitto) di inserirsi nella protesta e di guidarla astutamente verso il fine desiderato.

D'altronde questo scenario inevitabilmente pessimistico vede i regimi e le organizzazioni legate a Teheran ben saldi al potere (Siria, Libano, Hamas, Hezbollah) e invece traballanti quelli in qualche modo legati all'Occidente, come l'Egitto, l'Arabia Saudita, lo stesso Yemen.

In questo complesso e ambiguo gioco, gli Stati Uniti e l'Europa non hanno alcuna strategia e non sanno come inserirsi. Abbiamo sempre ignorato la mancanza di democrazia di questi paesi - impegnati com'eravamo a condannare l'unico paese democratico della regione - perché ci interessava solo il loro petrolio o il gas o i loro mercati.

Queste solo le conseguenze.