Architettura futurista

Prosegue il nostro viaggio all'interno del futurismo con un approfondimento su uno dei suoi principali aspetti estetici

di Sergio Bacchiddu

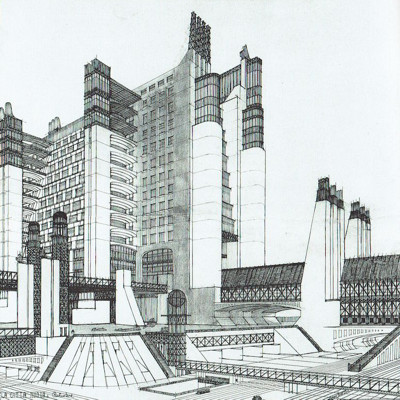

"La città nuova", casamento con ascensori esterni

Si procedeva con la critica a tutto ciò che riguardava il "passato", anche i materiali dovevano essere quelli nuovi: la bellezza nuova del cemento e del ferro non può essere profanata dalle «carnevalesche incrostazioni decorative che non sono giustificate né dalle necessità costruttive, né dal nostro gusto». La nuova architettura prendeva le distanze dal liberty e da tutti i «balordi miscugli dei più vari elementi di stile» che dal settecento si sono succeduti. «L'architettura futurista non può essere soggetta a nessuna legge di continuità storica. Deve essere nuova come è nuovo il nostro stato d'animo». La polemica antiaccademica si estende progressivamente alle arti diventando contestazione del sistema, delle istituzioni politiche, della moralità corrente. Questo aspetto accomuna storicamente il futurismo con il dadaismo, la lotta contro il peso del passato, inteso come vecchiume, finisce per giungere a una concezione che riduce il presente a un istante bruciato nella corsa verso il futuro.

Ma attenzione a non fraintendere la costante polemica del futurismo di Marinetti nei confronti della tradizione, che non va intesa come rifiuto delle radici tout court, ma come continua sfida dinamica, come voglia spregiudicata di costruirsi un destino indipendentemente dai padri. «I caratteri fondamentali dell'architettura futurista saranno la caducità e la transitorietà. Le case dureranno meno di noi, ogni generazione dovrà fabbricarsi la sua casa». Purtroppo l'architettura futurista non vide realizzati i progetti del giovane architetto esposti nella mostra milanese di "Nuove Tendenze", con quelli di Mario Chiattone e altri a causa della sua prematura morte in guerra, avvenuta sul Carso il 10 ottobre 1916, all'età di soli 28 anni.

L'eredità lasciata dal futurismo nel campo architettonico, non cadde però nel vuoto, è nel 1926 che sette architetti formarono un gruppo, il G7, di ispirazione "razionale". Essi, in continuità con la logica futurista, scrissero in un articolo-manifesto apparso in "Rassegna italiana": «Noi vogliamo esclusivamente, esattamente appartenere al nostro tempo, e la nostra arte vuole essere quella che il tempo richiede. Avervi interamente appartenuto con le sue qualità e i suoi difetti, questo sarà il nostro orgoglio». Le difficoltà iniziali furono presto superate, poiché nella rivoluzione fascista c'era il giusto spazio che cercavano. Contrariamente a quanto sostengono alcuni critici d'arte "conformi", il Fascismo, nella persona del Duce, incoraggiava i giovani razionalisti dicendo loro: «Darò ordine a tutti gli enti e a tutti i ministeri perché facciano costruzioni del nostro tempo. Non voglio vedere Case Balilla e Case del Fascio con architetture del tempo di Depretis» e ancora: «Noi dobbiamo crearci un patrimonio da porre accanto a quello antico, dobbiamo crearci un'arte nuova, un'arte dei nostri tempi, un'arte Fascista». Nella polemica sulla stazione di Firenze, che vide protagonisti i "nuovi" architetti, il Duce di schierò nettamente a favore di questi ultimi, dicendo loro: «Dite voi ai giovani architetti che escono dalle scuole di architettura di far loro la mia divisa: di non avere paura di avere coraggio».

Per dare impulso all'architettura in Italia e fare in modo che avesse un ruolo fondamentale nel panorama europeo, il regime fascista, nel 1927, diede vita ufficiale alla professione e alla categoria sociale dell'architetto (prima le scuole erano solo di ingegneria) con un decreto mussoliniano che consentì la formazione di un autonomo albo professionale equiparato al titolo degli ingegneri. Questa spinta innovativa offerta dal futurismo ebbe dunque ripercussioni nell'architettura che si sviluppò tra le due guerre, che rappresenta, a nostro vedere, il più significavo tipo di architettura dell'ultimo secolo e che ha posto le basi alla concezione architettonica futura.